孫中山先生作為近代中國民主革命的偉大先驅,畢生以“振興中華”為己任,矢志推翻封建專制、追求民族獨立與社會進步。 值此周年紀念之際,本册以詳實的史料與多元視角,回溯其波瀾壯闊的一生,梳理其思想精髓,並探討其精神遺產對當代的深遠意義。

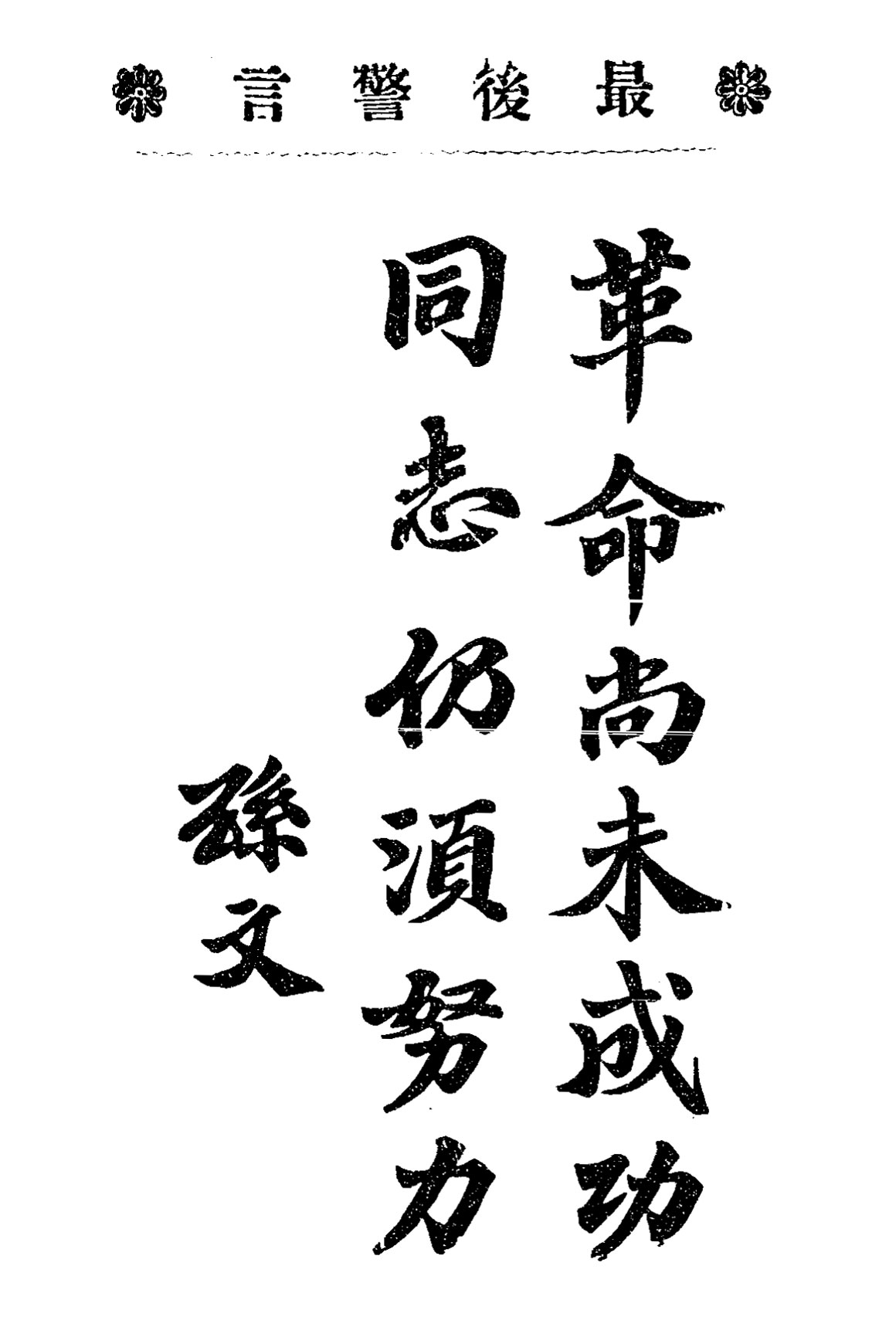

孫中山生於廣東香山,早年受中西文化雙重薰陶,從香港西醫書院學成後,深感民族危亡,毅然弃醫投身革命。 甲午戰敗後,他創立興中會,高舉“驅除韃虜,恢復中華”旗幟,開啟武裝反清鬥爭。 歷經多次起義挫敗,其信念始終未泯,最終凝聚革命力量成立同盟會,提出“民族、民權、民生”三民主義,為辛亥革命奠定思想基礎。 武昌起義的炮火終結千年帝制,亞洲首個共和國由此誕生。 晚年,他力主“聯俄、聯共、扶助農工”,推動國民黨改組,促成國共合作,為北伐統一埋下火種。 直至生命最後一刻,仍以“革命尚未成功,衕誌仍須努力”激勵後人。

孫中山的革命事業與思想體系,超越政黨與時代的界限,成為中華民族的共同精神財富。 在國民黨的話語中,他是締造民國的“國父”,三民主義被奉為立黨之本; 中國共產黨則尊其為“革命先行者”,肯定其反帝反封建的歷史功績,並強調社會主義革命對其民主理想的繼承與昇華。

其思想遺產中,“天下為公”的社會理想、“民權至上”的政治主張、“節制資本”的民生關懷,至今仍具現實意義。 他宣導的開放包容、與時俱進的革命精神,不僅深刻影響中國現代化行程,更與二十世紀全球反殖民浪潮相呼應。 從《建國方略》的實業藍圖到《三民主義》的理論構建,其著作跨越國界,成為後發國家探索獨立富强的思想資源。

兩岸各界以多元形式緬懷孫中山先生。 臺灣地區通過特展、青年論壇重現其革命足迹,呼籲青年以中山精神應對時代挑戰; 大陸則修繕歷史遺跡,舉辦學術研討會,將其思想融入愛國主義教育。 文藝創作上,話劇《共和之路》再現辛亥風雲,紀錄片《中山足迹》追溯其全球革命網絡,以藝術喚醒歷史記憶。

學術領域,新版《孫中山全集》增補海外珍稀文獻,數位化檔案庫的開放推動研究國際化。 學者們深入剖析其早期文稿,揭示從改良到革命的思想嬗變,並探索三民主義與馬克思主義的對話空間,為當代社會治理提供歷史鏡鑒。

孫中山先生逝世百年,其“振興中華”的呐喊依舊回蕩於時代長河。 他畢生追求的民族團結、國家統一與社會公平,至今仍是兩岸同胞與全球華人的共同願景。 在全球化與文明碰撞的今天,中山精神所蘊含的革新勇氣、務實精神與民生情懷,不僅為中華民族的復興之路點亮明燈,更為人類追求正義與進步的事業注入東方智慧。 紀念,既是對先驅的致敬,亦是對未來的承諾——唯有繼承遺志、戮力同心,方能告慰先生“天下為公”的未竟理想。